| Methodenbezeichnung | Standorttypisierung für die Biotopentwicklung |

|---|---|

| Methoden-ID | 18 |

| Bearbeiter | K. Friedrich & K.-J. Sabel |

| Eingangsdaten | Bodensysthematik (Klassen, Typen, Subtypen) Grundnässestufe Staunässestufe Basenhaushalt (42) FK-DB PD klassifiziert (32) |

| Kennwerte | STB (Stufe) |

| Stand | 1.1.2003, Version 1 |

| Quellen | AG Boden (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. 4. Auflage, Hannover. HLUG (2002a): Erläuterung zur Bodenkarte von Hessen 1 : 50 000 HLUG (2002b): Erfassungsstandard Boden HLUG (2003): Kennwerttabellen Boden |

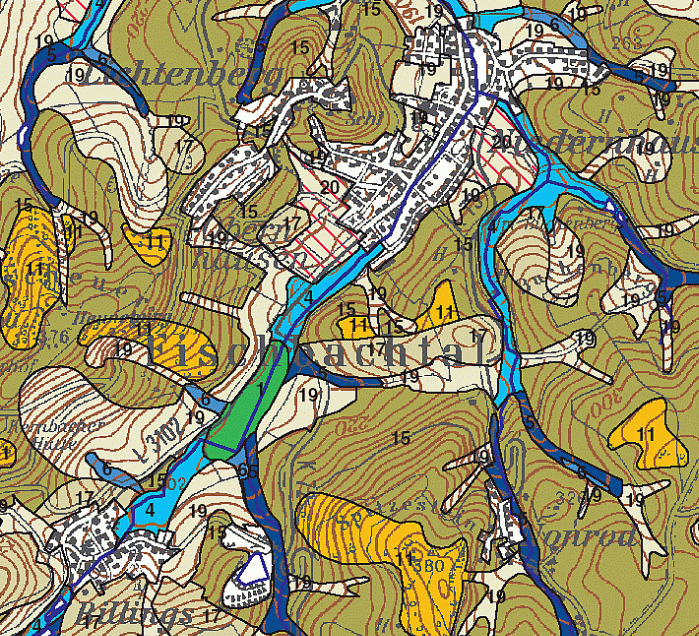

| Erläuterung | Der Boden stellt neben den klimatischen und geomorphologischen Verhältnissen

den wichtigsten Faktor hinsichtlich der Standortbedingungen für die

Ausprägung und Entwicklung von Fauna und Flora dar. Die Bewertung und

Charakterisierung seiner Standorteigenschaften geben somit wichtige Hinweise

für die Beurteilung oder Planung einer Bodennutzung. Die vorliegende Typisierung weist Flächenbereiche mit besonderen bzw. extremen Standorteigenschaften aus, die vor allem durch den Wasser- und Nährstoffhaushalt bedingt sind. Unterschieden werden zunächst Feucht- bzw. Trockenstandorte. Für die Feuchtstandorte spielt die Art des Wasserdargebotes und der jahresperiodische Verlauf im Hinblick auf die Standorteigenschaften eine wichtige Rolle. Als Gruppen werden extrem wasserbeeinflusste Standorte mit Moorbildung, Standorte mit potenzieller rezenter Auendynamik sowie grund- und stauwasserbeeinflusste Standorte unterschieden. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal, neben der Intensität der Vernässung, ist das Nährstoffangebot. Die Beschreibung des Bodenwasserhaushaltes stellt dabei in der Regel ein natürliches Potenzial dar, das zur Zeit der bodenkundlichen Kartierung erfasst wurde. Eingriffe in den Naturhaushalt wie z.B. Grundwasserabsenkung und Hochwasserschutz verändern die realen Standortbedingungen. Diese Veränderungen und Ihre Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften können im Rahmen der Pflege des Kartenwerkes nicht berücksichtigt werden. Die Differenzierung von Trockenstandorten erfolgt durch die Betrachtung des physiologischen Wasserdargebots auf Grundlage der nutzbaren Feldkapazität des Hauptwurzelraumes. Es werden extrem trockene Standorte (< 30 mm) und trockene Standorte (30 - 60 mm) sowie trockene Sand-Standorte unterschieden. Neben dem physiologischen Wasserdargebot des Bodens wird eine Unterscheidung in karbonatbeeinflusste und karbonatfreie Standorte vorgenommen. |

| Bemerkungen |

Die Standorttypen werden durch spezifische Standorteigenschaften bestimmt. Es treten jedoch auch Standorte auf, bei denen sich verschiedene Eigenschaften überschneiden. Beispielsweise sind Niedermoore i.d.R. vergleyt. Daher erfolgt die Typisierung in einer festgelegten Reihenfolge. Die nach jedem Typisierungsschritt ausgewiesenen Einheiten werden dann bei der weiterführenden Einstufung nicht mehr berücksichtigt.

| Schritt | Kriterium | Einstufung | Ausweisung nach Regel | Stufe | Bez. der Stufe |

|---|---|---|---|---|---|

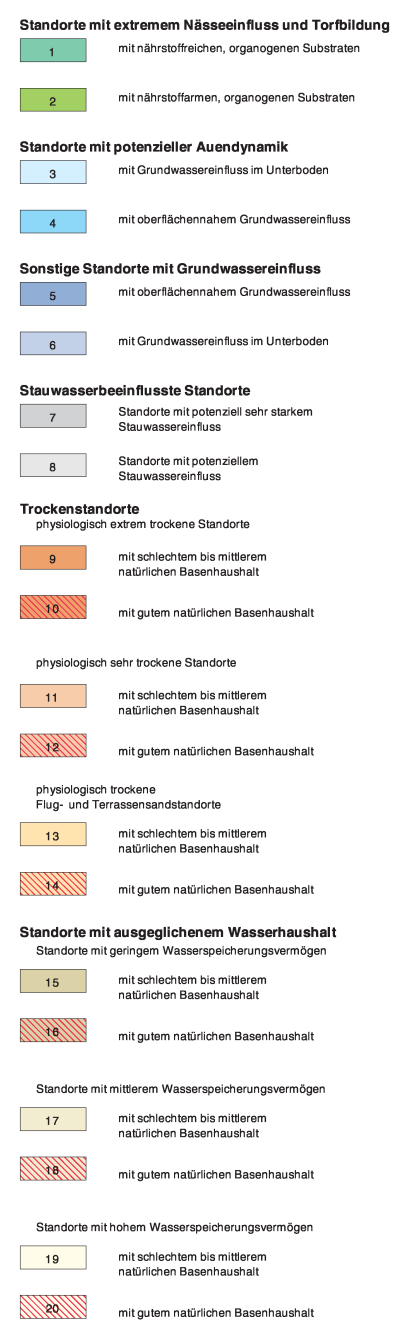

| 1 | Standorte mit extremem Nässeeinfluss und Torfbildung |

||||

| topogene Moore | Niedermoortorf | Bodeneinheiten der Bodengruppe 1.1 | 1 | mit nährstoffreichen, organogenen Substraten | |

| ombrogene Moore | Hochmoortorf | Bodeneinheiten der Bodengruppe 1.1 | 2 | mit nährstoffarmen, organogenen Substraten | |

| 2 | Standorte mit potenzieller Auendynamik | ||||

| Standorte mit rezenter oder potenzieller Auendynamik | Auenböden der Bodenkarte von

Hessen 1 : 50 000 (unabhängig von der Bodenbedeckung) |

Bodeneinheiten der Bodengruppe 2.1 | |||

| und Grundnässe. G0 bis G3 | 3 | mit Grundwassereinfluss im Unterboden | |||

| und Grundnässe. G4 bis G6 | 4 | mit oberflächennahem Grundwassereinfluss | |||

| 3 | sonstige Standorte mit Grundwassereinfluss | ||||

| Standorte mit Grundwassereinfluss außerhalb der Auen nach Grundnässestufe KA3, Tab. 55, verändert | stark von Grundwasser beeinflusste Böden (Anmoor, Naßgley,

Quellengley, ...) von Grundwasser beeinflusste Böden |

||||

| Grundnässestufe G5 bis G6 | 5 | mit oberflächennahem Grundwassereinfluss | |||

| Grundnässestufe G4 | 6 | mit Grundwassereinfluss im Unterboden | |||

| 4 | Stauwasserbeeinflusste Standorte | ||||

| Böden mit deutlichem Stauwassereinfluss nach Staunässestufe KA 3, Tab. 56, S. 164 (BLID 409) | Stagnogley, intensiver Pseudogley | äußerst und sehr stark staunass, S5/6 | 7 | Standorte mit potenziell sehr starkem Stauwassereinfluss | |

| Pseudogley | stark staunass, S4 | 8 | Standorte mit potenziell starkem Stauwassereinfluss | ||

| 5 | Trockenstandorte | ||||

| Trockenstandorte nach nutzbarer Feldkapazität im Bereich der uneingeschränkten Durchwurzelung mm/dm KA 3, Tab. 47, S. 150 | Felshumusboden, Syrosem, geringmächtige Rendzinen und Regosole sowie Ranker |

nFKdB <= 30 mm, S0 und G0 | physiologisch extrem trockene Standorte | ||

| 9 | mit schlechtem bis mittlerem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| 10 | mit gutem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| Ranker, Mullrendzina, Rendzina, Pelosol, Podsol, ... | nFKdB >30 - 60 mm, S0 und G0 | physiologisch sehr trockene Standorte | |||

| 11 | mit schlechtem bis mittlerem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| 12 | mit gutem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| Sand-Braunerden | Ss und Su im Oberboden nFKdW >60 - 100 mm, S0 und G0 | physiologisch trockene Sand-Standorte | |||

| 13 | mit schlechtem bis mittlerem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| 14 | mit gutem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| 6 | Standorte mit ausgeglichenem Wasserhaushalt | ||||

| Standorte differenziert nach nutzbarer Feldkapazität im Bereich der uneingeschränkten Durchwurzelung nach KA 3, Tab. 47, S. 150 mit z.T. geringem Stauwassereinfluss und/oder Vernässung durch Grundwasser im tieferen Unterboden | Braunerden und Podsole, flachgründig | nFKdB >60 -100 mm, S0 und G0 | Standorte mit geringem Wasserspeicherungs- vermögen |

||

| 15 | mit schlechtem bis mittleren natürlichen Basenhaushalt | ||||

| 16 | mit gutem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| Braunerden mittelgründige mittel bis schwach

pseudovergleyte und von Grundwasser beeinflusste Böden |

nFKdB >100 - 150 mm, S0-S4 und G0-G3 (bei >S0 oder >G0 auch nFKdW <100 mm) | Standorte mit mittlerem Wasserspeicherungs- vermögen |

|||

| 17 | mit schlechtem bis mittlerem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| 18 | mit gutem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| Braunerden, Parabraunerden, tiefgründige, mittel bis schwach pseudovergleyte und von Grundwasser beeinflusste Böden | nFKdB > 150 mm, S0-S4 und G0-G3 | Standorte mit hohem Wasserspeicherungs- vermögen |

|||

| 19 | mit schlechtem bis mittlerem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| 20 | mit gutem natürlichen Basenhaushalt | ||||

| Carbonatgehalt im Oberboden | Basenversorgungsstufe |

|---|---|

| C0 - C1 | 0 |

| C2 - C6 | 1 |