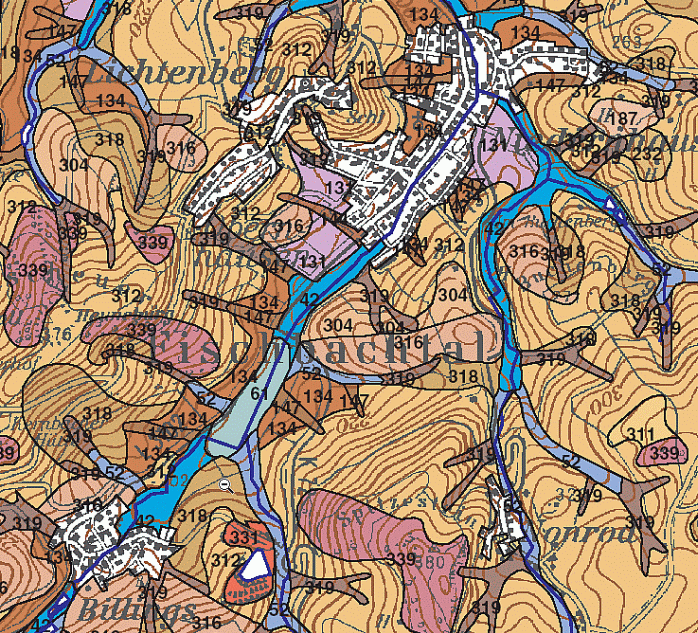

Abb. 1 Beschreibungsobjekte der BFD50 und BK50

| Methodenbezeichnung | Bodenkarte von Hessen 1 : 50 000 (1. Ausbaustufe Hessen, gesamt) |

|---|---|

| Methoden-ID | 65 |

| Bearbeiter | W. Rosenberger & K.-J. Sabel |

| Eingangsdaten | Bodensystematik (Klassen, Typen, Subtypen) Substratsystematik |

| Kennwerte | Bodeneinheit |

| Stand | 1.10.2002, Version 1 |

| Quellen | AG Boden (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. 4. Auflage;

Stuttgart (Schweizerbart). ARBEITSKREIS FÜR BODENSYSTEMATIK DER DEUTSCHEN BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT (1998): Systematik der Böden und der bodenbildenden Substrate Deutschlands. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 86, 180 S.; Oldenburg. HLUG (2002): Erläuterung zur Bodenkarte von Hessen 1 : 50 000. |

| Erläuterung | Die Bodenkarte stellt die oberste, belebte Verwitterungszone

der Erdoberfläche dar, in der sich Lithosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre

und Atmosphäre durchdringen. Sie veranschaulicht die Naturraumausstattung und das Ökopotenzial des oberflächennahen Untergrundes. Damit bildet sie eine Grundlage für Fragen des vorsorgenden Umweltschutzes, welche auf die Funktionen des Bodens als Lebensraum, Filter und Puffer, Regulator für Wasser- und Lufthaushalt sowie als Produktionsfläche für Land- und Forstwirtschaft zurückgreifen. Die bodenbildenden Faktoren (Klima, Gestein, Relief, Wasser, Pflanzen, Tiere, Mensch und Zeit) lösen im Boden physikalische und chemische Prozesse aus, die zu Umwandlungsprodukten mit charakteristischen Erscheinungsbildern und typischen Eigenschaften der Bodendecke führen. Die Vielfalt der Einwirkungen und ihr räumlich-zeitlicher Wandel bedingen die Heterogenität der Bodendecke. Auf der Karte werden Areale (Bodeneinheiten) ausgewiesen, in denen verschiedene, aber räumlich oder genetisch in enger Beziehung zueinander stehende Bodenformen aggregiert sind. Die Legende beschreibt die charakterisierenden Leitbodenformen, gegebenenfalls werden sie durch Begleitbodenformen ergänzt. Charakteristische Besonderheiten und regional bedeutsame, aber kleinflächige Bodeneinheiten sind häufig überzeichnet, um sie im vorliegenden Maßstab darstellen zu können (z.B. Moore). Die Erläuterung zur Karte enthält eine umfangreiche Beschreibung der Bodeneinheiten. Karte wie Erläuterung stellen einen thematischen Auszug der Bodenflächendatenbank dar, in der rechenfähige Datensätze vorgehalten werden. |

| Bemerkungen | Eine umfassende gedruckte Dokumentation liegt mit der Erläuterung zur Bodenkarte 1 : 50 000 Hessen vor. Ein Beispielblatt (800KB) können Sie hier einsehen. |

Die Bodenkarte (Methode 65) ist - im Gegensatz zu den anderen verfügbaren Themen - eine manuelle Methode. Die ca. 1300 Grundeinheiten der Bodenflächendaten wurden für das Thema Bodenkarte von Hessen 1 : 50 000 in etwa 450 Bodeneinheiten zusammengefasst. Als Grundlage diente eine übergeordnete Hierarchisierung der Einheiten, die einen genetischen, substratbezogenen Schwerpunkt besitzt.

Ziel der bodenkundlichen Kartierung ist die räumliche Erfassung des Bodenmosaiks. Die Genese und Profilausprägung einer Bodenbildung stellt sich als Ergebnis der gegenseitigen Beeinflussung der bodenbildenden Faktoren dar, deren Produkt sich als ein Naturkörper mit charakteristischem Erscheinungsbild und typischen Merkmalen sowie Eigenschaften erweist. Die multivariable Faktorenkonstellation in der Fläche führt selten zu einer großräumig verbreiteten, homogenen Bodenausprägung, sondern in der Regel zu einer mehr oder weniger vielgestaltigen Bodengesellschaft, die inhaltlich und räumlich zu definieren ist. Hierzu müssen Kriterien zur Zusammenfassung von punktuellen Einzelbeobachtungen benannt werden, die zu Bodenarealen mit inhaltlich eng verwandter Ausprägung führen, gleichzeitig aber zu benachbarten Arealen signifikant unterscheidbar sind.

Bodentypologisch orientierte Abgrenzungskriterien, die auf der Taxonomie der Bodensystematik beruhen (AG Boden 1994), berücksichtigen, da rein pedogenetisch ausgerichtet, keine, beziehungsweise nur nachrangig standortspezifische Eigenschaften und Merkmale. Aber gerade diesem Anspruch sollte eine praxisorientierte Bodenkarte gerecht werden. Die Kartiererfahrung in Hessen, einem physisch-geographisch reich strukturierten Mittelgebirgsland, lehrt, dass eine enge Beziehung zwischen Lockergesteinsdecke und Bodenform sowie deren standörtlichen Eigenschaften besteht. So ergeben sich in einer Landschaft regelhafte Bodenverteilungsmuster, die sich in anderen Gegenden mit vergleichbarer Ausstattung der bodenbildenden Faktoren wiederholen.

Die bodentypologische Heterogenität des Bodenmosaiks ist in einem Maßstab 1 : 50 000 in der Regel so groß, dass die Bodensystematik als übergeordnetes Schema zur Definition und Abgrenzung von Bodeneinheiten ungeeignet ist. Dagegen bietet sich das oberflächennahe Gestein (= Ausgangssubstrat der Bodenbildung) als vorrangiges Kriterium zur Definition von Kartiereinheiten und damit auch zur Aggregierung von Bodenarealen an. Infolge dessen stehen Geogenese, Gesteinstyp, Zusammensetzung, Schichtaufbau, Körnung und Chemismus des Bodenausgangssubstrates im Vordergrund. Diese Herangehensweise gestattet eine Hierarchisierung in Aggregierungsstufen, die maßstabsabhängig unterschiedlich tief gestaffelt sein können. Erst die jeweils unterste Hierarchiestufe differenziert die bodensystematische Einordnung der Bodeneinheit.

Um allgemeine bodenbezogene Auswertungen vornehmen zu können, wurde bei der Flächenausgrenzung der BFD50 die Bodennutzung bzw. Bodenbedeckung mit eingebunden. Es werden also grundsätzlich nach Bodenbedeckungsklassen differenzierte Flächeneinheiten verwaltet. Die Bodenkarte mit ihren Bodeneinheiten stellt somit eine aggregierte Sicht auf die Bodenflächendaten 1 : 50 000 dar.

Bodengesellschaften bestehen dabei für folgende Bedeckungsklassen:

Diese bedeckungs- bzw. nutzungsdifferenzierten Standorttypen unterscheiden sich in der Bodenformenansprache (z.B. Substrat- und Horizontausprägung) sowie in ihren bodenphysikalischen und chemischen Eigenschaften.

Eine Bodeneinheit wird so zumindest aus der Leitbodenform der oben beschriebenen Bedeckungsklassen charakterisiert (vgl. Abb. 1) und ist selbst in eine hierarchische Legendenstruktur eingegliedert, die nach definierten Vorgaben zu Untergruppen, Gruppen und Hauptgruppen aggregiert ist.

Abb. 1 Beschreibungsobjekte der BFD50 und BK50

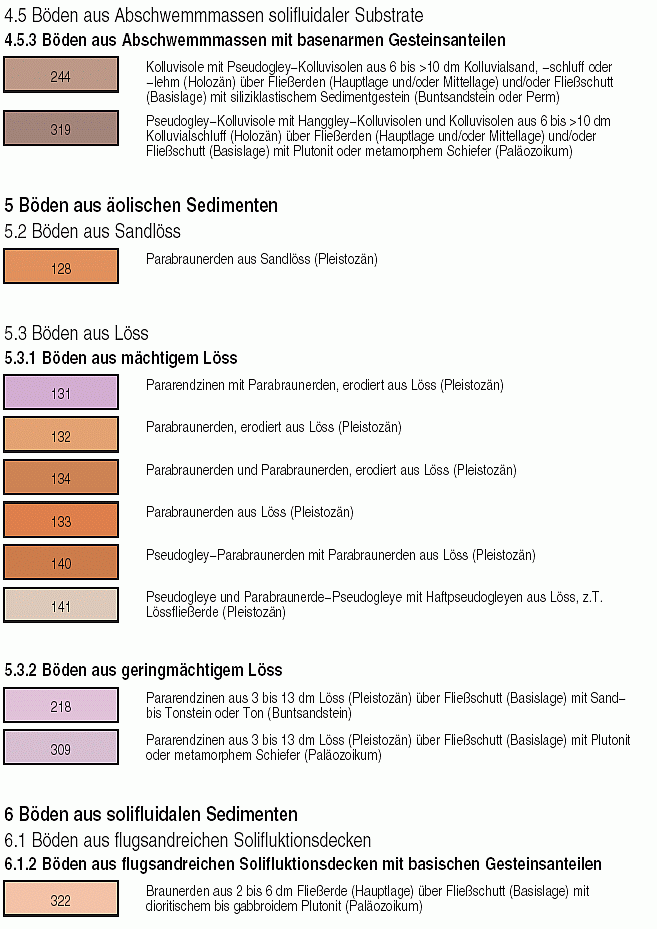

Die hierarchisch gegliederte Legende wird im Wesentlichen durch drei inhaltliche Detaillierungsebenen gebildet. Die oberste Gliederungsebene der Legende bilden die Legenden-Hauptgruppen. Hier werden die Legendeneinheiten gemäß der Geogenese des bodenbildenden Ausgangsgesteins gegliedert. Gesteinsart, Lagerung, Körnung und Zusammensetzung resultieren in der Regel aus den geogenetischen Prozessen mit weitgehend spezifischer Ausprägung der entsprechenden Substrate. Sollten sich zwei Geogenesen überlagern, so wird der dominanten der Vorrang eingeräumt. In diesem Sinne dominante Geogenesen sind solche, die den Gesamthabitus des Gesteins und des Naturraumes prägen, kartiertechnisch für den vorliegenden Maßstab erheb- und darstellbar sind und die Pedogenese sowie die standörtlichen Eigenschaften bestimmen. Von dieser Regelung sind vornehmlich die letztkaltzeitlichen äolischen und fluviatilen Sedimente mit einer meist (geli-) solimixtiven Decklage betroffen. Da sich diese in autochthonen Löss nur geringfügig unterscheiden und somit makroskopisch auch nur schwer erkennbar sind, werden sie bei der Profilbeschreibung nicht berücksichtigt und das Sediment als monogenetisch, also als einschichtig betrachtet.

Die Legenden-Gruppen differenzieren spezifische standortrelevante Lockergesteine mit eindeutig definierten Merkmalen und Eigenschaften, wie beispielsweise Flugsand, Sandlöss, Löss oder Laacher-See-Tephra als Gesteine der äolischen Hauptgruppe. Entscheidend ist eine spezielle Wirkungsweise ihrer Geogenese, die zu besonderen Substrateigenschaften führt, welche die Ausbildung typischer Bodenformen bewirkt und ihnen signifikante Eigenschaften vererbt.

Die Substratschichtung und Zusammensetzung des Ausgangsgesteins sowie der geogene Chemismus bzw. die Petrographie dienen auf nächst tieferen Hierarchieebenen den Legenden-Untergruppen als Gliederungsmerkmale, die unter anderem den Wurzelraum, Wasserhaushalt, Lufthaushalt und die Trophie, aber auch die Pedogenese selbst beeinflussen.

Auf der untersten Ebene werden die Bodeneinheiten in Anlehnung an das klassische Gliederungsschema von Bodenkarten aufgereiht, also von der flach- zur tiefgründigen und von der edaphisch trockenen zur feuchten bis nassen Ausprägung der Bodenform. Die Bodensystematik dient somit immer der Binnengliederung des jeweils untersten Legendengliederungsniveaus.

Eine Untergliederung bis zur Legenden-Untergruppe ist nicht immer erforderlich. Daher sind Bodeneinheiten auch direkt einer Legenden-Gruppe bzw. -Hauptgruppe zugeordnet.

Die Bodeneinheiten sind gemäß der oben angegebenen Struktur hierarchisch gegliedert und können durch die spezifische Farbgebung und Nummerierung der Generallegende identifiziert werden. Die Nummerierung der Bodeneinheiten ist für Hessen eindeutig, im Rahmen der Legendengliederung jedoch nicht nach fortlaufenden Nummern sortiert. Dies gilt sowohl für die einzelnen Kartenblätter als auch für die landesweite Generallegende, da die Bodeneinheiten unterschiedlichen Gliederungs- bzw. Sortierkriterien unterzogen werden können.

Jede Bodeneinheit wird durch eine Legendenbeschreibung charakterisiert. Eine Kartenblattlegende ist immer nur ein Auszug der Generallegende mit den jeweils relevanten Einheiten, wobei die hierarchische Struktur der Generallegende erhalten bleibt. Die vollständige Legende ist in der Produktdokumentation zu den Bodenflächendaten 1 : 50 000 Hessen einzusehen.

Die Bodeneinheiten werden durch eine Zuordnung von

Bodenformenbeschrieben inhaltlich charakterisiert. In der ersten

Ausbaustufe der BFD50 liegen für jede Bodeneinheit in der Regel

Bodenformen für jede der drei Bedeckungsklassen vor. Zur umfassenden

Beschreibung der Bodengesellschaften ist eine Erweiterung mit den

wichtigsten Bodenformen für die jeweiligen Bodenbedeckungsklassen

geplant.

Diese Bodenformen stellen eine Beschreibung der Bodenausprägung eines

spezifischen Vertikalprofils dar. Bei den Profilen handelt es sich im

Allgemeinen um idealisierte Beschreibungen ohne

unmittelbaren räumlichen Bezug, mit einem definierten

Beschreibungsumfang (Mindestdatensatz).

Zur Beschreibung der Bodenformen wurde der Erfassungsstandard

Boden/Bodenschutz Hessen zugrunde gelegt (FRIEDRICH et al. 2002).