Trockenheit und Dürre in Hessen

Stand: 11.02.2026

Sehr gut gefüllte Bodenwasserspeicher und durschnittliche Durchflüsse

Witterung

Anfang Februar sorgt ein Tiefausläufer für Niederschläge, besonders im Taunus viel innerhalb kurzer Zeit teils 20 cm Neuschnee. Anschließend blieb es knapp sieben Tage niederschlagsfrei. Aktuell erreichen von Südwesten Tiefausläufer Hessen und sorgen für eine milde und regnerische Witterung (Stand 11.02.2026).

Fließgewässer

Aktuell liegen die Durchflüsse an rund 59 % der 106 hessischen Pegel über MQ und 40 % zwischen MNQ und MQ. Ein Pegel meldet einen Durchfluss unterhalb von MNQ, der aber durch eine Talsperre beeinflusst ist. Für die kommenden Tage wird mit einem Anstieg der Durchflüsse gerechnet (Stand 11.02.2026)

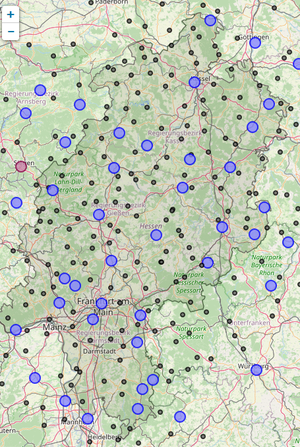

Grundwasser

Aktuell weisen 12 % der Grundwassermessstellen hohe oder sehr hohe Grundwasserstände auf. 42 % der Grundwasserstände liegen im normalen Bereich. 40 % zeigen niedrige oder sehr niedrige Werte, die übrigen haben keine aktuellen Daten. 50 % der Grundwassermessstellen weisen derzeit steigende Wasserstände auf, bei 42 % ist die Tendenz fallend. 3 % zeigen einen gleichbleibend stabilen Trend. Die übrigen haben keine aktuellen Daten (Stand 10.02.2026).

Bodenfeuchte

Die feucht-kalte Witterung mit Niederschlägen vielfach auch in Form von Schnee sorgte für eine weitere Erhöhung der Bodenfeuchten bis in tiefere Bodenschichten. Die aktuellen Modellergebnisse im Bodenfeuchteviewer des Deutschen Wetterdienstes unter vorherrschender Landnutzung zeigen für Hessen deshalb nutzbare Feldkapazitäten von 80 % und mehr bis in Tiefen von 100 – 120 cm, vielfach auch darunter. Landesweit sind die Bodenwasserspeicher derzeit sehr gut gefüllt.

Generell können leichte Böden mit hohem Sandanteil (z.B. in der Mainebene und im hessischen Ried) vergleichsweise weniger Wasser speichern als tiefgründige und schwerere Schluff- und Lehmböden und sind dadurch anfälliger für Bodentrockenheit (Stand: 09.02.2026).

Weitere Entwicklung

Die weitere Entwicklung der Wasserstände in Grund- und Oberflächengewässern sowie der Bodenfeuchte ist vom zukünftigen Witterungsgeschehen abhängig.

Tagesaktuelle Daten können den jeweiligen Webseiten entnommen werden:

aktuelle Wasserstands- und Durchflusswerte an Fließgewässern

Weitere hydrologische Größen zur Beschreibung der Situation in Hessen finden Sie nachstehend.

In Hessen war der Januar von einer überwiegend winterlichen Witterung geprägt. Dabei fiel der Großteil des Niederschlags als Schnee, der sich vor allem im Bergland bis zu 21 Tage halten konnte. An den oberirdischen Gewässern war der Durchfluss unterdurchschnittlich.

Niederschlag

In Hessen fielen im Januar landesweite im Mittel rund 65 l/m² Niederschlag, was nahezu durchschnittlich gegenüber der Referenzperiode 1961-1991 (63 l/m²) als auch der Referenzperiode 1991-2020 (66 l/m²) ist. [Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst].

Mittlere Lufttemperatur

Im landesweiten Mittel lag die Lufttemperatur bei -0,32 °C. Die Temperatur war damit gegenüber dem langjährigen Durchschnitt von 1961- 1991 (-0,37 °C) nahezu durchschnittlich und unterdurchschnittlich gegenüber 1991-2020 (0,93 °C). [Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst].

Durchfluss an den Fließgewässern

Hessische Fließgewässer führten im Januar 2026 unterdurchschnittlich viel Wasser, wie die Auswertung von elf Referenzpegeln zeigt. So lagen die Durchflüsse circa 57 % unter dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Seit 12 Monaten sind die Durchflüsse nun unterdurchschnittlich.

Grundwassersituation

Im Januar bewegten sich die Grundwasserstände in Hessen an 46 % der Messstellen auf einem normalen Niveau (Vormonat 55 %). 22 % der Messstellen wiesen niedrige Grundwasserstände auf (Vormonat 19 %). Sehr niedrige Grundwasserstände wurden an 18 % der Messstellen beobachtet (Vormonat 8 %). Hohe oder sehr hohe Grundwasserstände wurden an 8 % bzw. 3 % der Messstellen registriert (Vormonat 9 % bzw. 5 %). An 3 % der Messstellen lagen keine aktuellen Daten vor.

Detailliertere Informationen zur aktuellen Grundwassersituation in Hessen

Weitere und detailliertere Informationen über vergangene Monate in Hessen finden Sie in den Wasserwirtschaftlichen Monatsberichten

Unter Dürre versteht man einen Mangel an Wasser, welcher durch geringe Niederschläge, erhöhte Temperaturen oder Wind verursacht wird. Entsprechend ihrer Auswirkungen gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) unterschiedliche Bezeichnungen heraus. Es gibt:

Meteorologische Dürre: Ein bis zwei Monate trockener als üblich.

Landwirtschaftliche Dürre: Zwei und mehr Monate zu trocken. Die Folge sind Ernteeinbußen infolge unzureichender Wasserversorgung der Pflanzen.

Hydrologische Dürre: Ab vier Monaten. Betroffen sind Pegel und Grundwasser. Die Wasserstände fallen unter einen Normalwert. Wasserreserven im Grundwasser, in Seen und Talsperren fallen unter statistische Kennwerte.

Darüber hinaus existieren je nach Anwendungsbereich weitere Definitionen, z. B. sozioökonomische Dürre oder forstwirtschaftliche Dürre.

Eine weitere Möglichkeit festzustellen, ob eine Dürre vorliegt, bietet der Standardisierte Niederschlagsindex (SPI)

Je nach Jahreszeit (Winter- oder Sommerhalbjahr) wirkt sich eine länger andauernde Trockenheit sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Wirkbereiche (Vegetation, Böden, Oberflächengewässer, Grundwasser) aus. Auch die Reaktionszeit einer Trockenheit stellt sich für die verschiedenen Wirkbereiche sehr unterschiedlich dar. Ausführliche Informationen finden Sie nachstehend.

Je nach Jahreszeit (Winter- oder Sommerhalbjahr) wirkt sich eine länger andauernde Trockenheit sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Wirkbereiche (Vegetation, Böden, Oberflächengewässer, Grundwasser) aus. Eine sommerliche Dürre wirkt sich vor allem auf die Vegetation (Landwirtschaft, Wälder etc.) und die Oberflächengewässer negativ aus, während sie verhältnismäßig wenig Einfluss auf die Grundwasserneubildung hat. Denn diese findet in der Regel im Winterhalbjahr statt. Selbst wenn es im Sommerhalbjahr durchschnittlich viel regnet, fallen die Grundwasserstände üblicherweise bis in den Herbst hinein. Fallende Grundwasserstände im Sommerhalbjahr sind daher der Regelfall und nicht die Folge einer sommerlichen Dürre. Umgekehrt ist eine winterliche Trockenheit weniger problematisch für die in dieser Jahreszeit ruhende Vegetation. Für das Grundwasser ist dagegen eine winterliche Trockenheit sehr negativ.

Auch die Reaktionszeit einer Trockenheit stellt sich für die verschiedenen Wirkbereiche sehr unterschiedlich dar. Wenn eine Trockenheit einsetzt, machen sich die Auswirkungen in der Natur unterschiedlich schnell bemerkbar. Bei ausbleibendem Niederschlag nimmt zuerst die Bodenfeuchte in den oberen Bodenschichten relativ schnell ab, so dass die Landwirtschaft und die Pflanzen schnell Probleme bekommen und die Waldbrandgefahr ansteigt. Auch die Fließgewässer führen relativ schnell weniger Wasser. Deutlich länger braucht es bis die tieferen Bodenschichten austrocknen. Wenn das der Fall ist, bekommen erst die tiefer wurzelnden Bäume und Wälder Probleme. Im Grundwasser dauert es in der Regel am längsten, bis sich die Trockenheit bemerkbar macht, da es lange dauert bis der Niederschlag (im Winterhalbjahr) bis zum Grundwasser gelangt. Dabei reagieren zunächst Quellen mit kleinen Einzugsgebieten und flache Grundwasserleiter in Mittelgebirgslagen. Ein mächtiger Porengrundwasserleiter, wie ihn das Hessische Ried darstellt, reagiert dagegen viel träger.

Die im HLNUG durchgeführten Betrachtungen beziehen sich hauptsächlich auf die Meteorologische Dürre und die Hydrologische Dürre. Bei den Betrachtungen zur Hydrologischen Dürre werden aktuelle Wasserstandsdaten von Gewässer- und Grundwassermessstellen und aktuelle Durchflüsse in den Fließgewässern ausgewertet und mit langjährigen statistischen Daten, wie beispielsweise den langjährigen mittleren Wasserständen (MW) und Durchfüssen (MQ), den langjährigen mittleren Niedrigwasserdurchflüssen (MNQ), in Beziehung gesetzt. Erläuterungen zu den statistischen Kennwerten finden sich hier und im Leitfaden zur Hydrometrie des Bundes und der Länder

Auswirkungen von Dürre auf die Umwelt

Welche negativen Auswirkungen von Dürren auf einzelne Umweltkomponenten, wie z. B. die Gewässerökologie, die Fließgewässer, den Boden oder das Grundwasser, können auftreten?

Maßnahmen um Folgen von Dürren abzumindern

Maßnahmen die jeder einzelne ergreifen kann, um die Folgen von Dürren abzumindern, sind vielfältig. Von Auffangbehältern bis zu optimierter Bewässerung - jeder kann etwas tun.

Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Dürren

Welche Veränderung im Temperaturregime wurden in Hessen bereits beobachtet? Wie wirkt sich der Klimawandel auf das Grundwasser aus? Welche Veränderungen werden für die Zukunft projiziert? Diesen Fragen geht das HLNUG nach.

Interaktiven Webportal "Wetterextreme in Hessen"

Im interaktiven Webportal "Wetterextreme in Hessen" werden Wetterdaten der Vergangenheit ausgewertet und interaktiv dargestellt. Gleichzeitig wird angezeigt, ob die Zeitreihen einen Trend aufweisen.

Für Klimastationen in und um Hessen lassen sich hier aktuelle und langzeitliche Klimainformationen abrufen. Hessen ist damit das erste Bundesland, das Statistiken über Wetterextreme einfach zugänglich und visuell ansprechend aufbereitet bereitstellt.

Fragen wie z. B. "Gab es auch früher schon so extreme Trockenzeiten wie im letzten Sommer?", "Wann hatten wir den letzten richtig heißen Sommer?" oder "Wann lag am wenigsten Schnee auf der Wasserkuppe?", können damit beantwortet werden.

Der Deutsche Wetterdienst stellt mehrere deutschlandweite Produkte zur Verfügung:

den interaktiven Bodenfeuchte-Viewer

den Bodenfeuchtebericht

(wöchentliche Zusammenfassung der Bodenfeuchte)

Wichtige Begriffe im Zusammenhang mit der Bodenfeuchte

Eine Volumeneinheit Boden besteht zu etwa 50 % aus festen Bestandteilen (Mineralpartikel und organischer Substanz) die ein System von Hohlräumen (Poren) bilden. Diese Poren können mit Luft oder Wasser gefüllt sein.

Die Bodenfeuchte beschreibt, wieviel Prozent dieser Poren mit Wasser gefüllt sind – aber nicht die absolute Wassermenge. So sind bei einer Bodenfeuchte von 100 % alle Poren komplett mit Wasser gefüllt.

Für die Wasserspeicherung ist nicht allein die Bodenfeuchte entscheidend, sondern die Größe der Poren spielt eine wichtige Rolle. Große Partikel (wie z. B. Sand bei den sogenannten leichten Böden) bilden weite Poren durch die das Wasser schnell versickern kann, feine Bodenpartikel (wie z. B. Tonteilchen bei den sogenannten schweren Böden) bilden engere Poren, die das Wasser besser gegen das Versickern schützen. Allerdings können die Wurzeln in sehr enge Poren schlechter bis gar nicht eindringen und dadurch die Pflanze nur schlecht mit Wasser versorgen.

Als eine wichtige Größe für das Pflanzenwachstum gilt die nutzbare Feldkapazität (nFK), also der Anteil des Wassers, der auf der einen Seite gegen das schnelle Versickern im Boden gehalten werden kann, der aber auf der anderen Seite auch durch die Wurzeln aufnehmbar ist. Als optimale Bodenfeuchte für das Pflanzenwachstum kann eine nFK von 50-80 % angesehen werden.

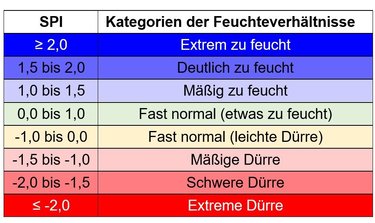

Zur Beschreibung des Niederschlagsdefizits eignet sich der Standardisierte Niederschlagsindex SPI (Standardized Precipitation Index). Er ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einer der gebräuchlichsten klimatologischen Niederschlagsindizes zur Identifikation von Niederschlagsüberschüssen und -defiziten.

Der SPI wird für verschiedene Zeitskalen (monatlich, viertel-, halb- und ganzjährig) berechnet, wobei gleitende Niederschlagsmittel gebildet und im Kontext zu langjährigen Werten aus mindestens 30-jährigen gemessenen Zeitreihen betrachtet werden.

Als Dürre wird die Andauer einer SPI-Periode bezeichnet, in welcher der Wert -1 erreicht (vergl. Tabelle 1) bzw. unterschritten.

Auf der Seite vom DWD wird der SPI für Deutschland flächendeckend in einer Karte dargestellt. Es können dabei unterschiedliche Monate und Zeiträume eingestellt werden.