Umweltindikatoren Hessen

Ökologischer Zustand oberirdischer Binnengewässer

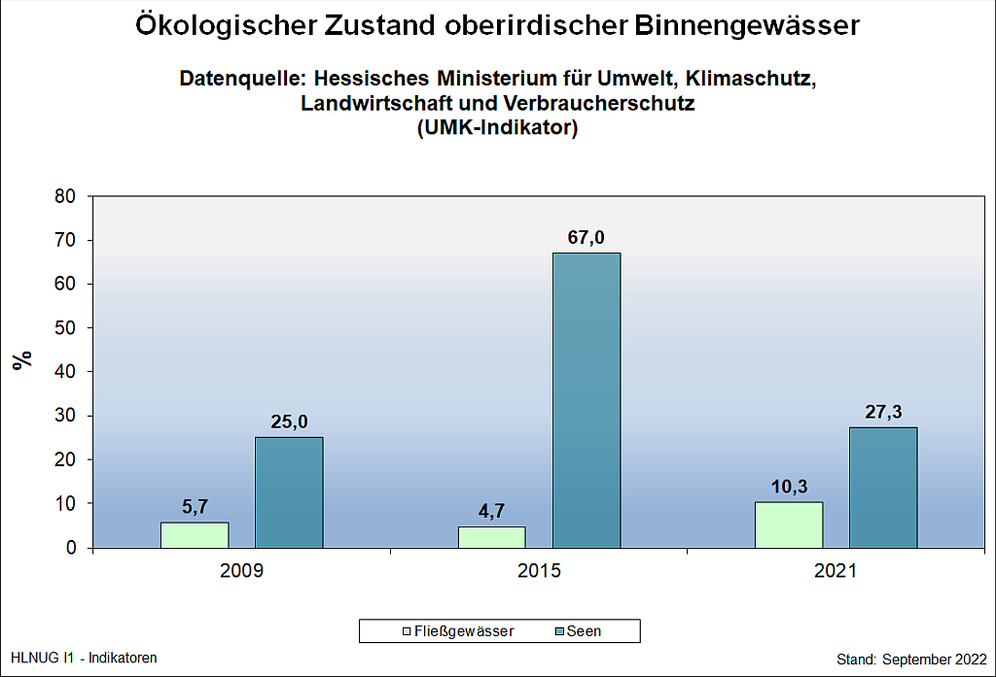

- Anteil der Wasserkörper der Fließgewässer mit gutem oder sehr gutem Zustand an der Gesamtanzahl der bewerteten Wasserkörper [%] [1]

- Anteil der Oberflächenwasserkörper der Seen mit gutem oder sehr gutem Zustand an der Gesamtanzahl der bewerteten Wasserkörper [%] [1]

Bedeutung

Ökologisch intakte Gewässer weisen eine gute Wasserqualität und eine naturnahe Gewässerstruktur auf. Auch für die Erhaltung der biologischen Vielfalt haben sie eine große Bedeutung. Fließgewässer und Seen sind Lebensräume nicht nur für sensible Arten, die empfindlich auf Störungen reagieren. Diese Störungen können Verschmutzungen aus der Belastung mit organischen Stoffen, aus Punktquellen wie z. B. der Industrie oder durch Nährstoffeinträge insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen sein. Weiterhin kann sich der ökologische Zustand durch Verbauung, Begradigung und Entwässerung der Auen verschlechtern, einhergehend mit einem Verlust an Struktur- und Artenvielfalt sowie einer Veränderung der natürlichen Abflussdynamik. Mit der Einführung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG vom 23.10.2000; WRRL) wird ein ganzheitliches Schutz- und Nutzungskonzept der europäischen Oberflächengewässer verfolgt. Ein Ziel ist das Erreichen des mindestens guten ökologischen Zustands, der definiert ist als „geringfügige Abweichung von den typspezifischen natürlichen Bedingungen“.

Definition

Der Indikator gibt Auskunft über den ökologischen Zustand von oberirdischen Binnengewässern. Für eine Bewertung des ökologischen Gewässerzustandes nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sind neben organischen Belastungen auch Nähr- und Schadstoffeinträge sowie Veränderungen der Gewässerstruktur zu betrachten. Der ökologische Zustand wird hauptsächlich über die im Wasser lebenden Organismen definiert, da die Zusammensetzung der aquatischen Lebensgemeinschaft des jeweiligen Gewässertyps die Gesamtheit aller Einflussfaktoren und Störgrößen widerspiegelt. Zur Zustandsbewertung werden grundsätzlich die biologischen Qualitätskomponenten Phytoplankton (im Wasser freischwebende Algenarten und Cyanobakterien), Makrophyten und Phytobenthos (Wasserpflanzen und auf dem Substrat aufwachsende Algenarten), Makrozoobenthos (mit bloßem Auge erkennbare Tiere der Gewässersohle) sowie Fische herangezogen, soweit sie für den jeweiligen Gewässertyp relevant sind.

Die ökologische Zustandsklasse eines Wasserkörpers ergibt sich aus dem Grad der Abweichung vom natürlichen Zustand des Gewässertyps hinsichtlich Vorkommen und Häufigkeit der lebensraumtypischen Arten. Die Bewertung erfolgt in den fünf Klassen (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mäßig, 4 = unbefriedigend, 5 = schlecht). Die biologische Qualitätskomponente mit der schlechtesten Bewertung bestimmt die ökologische Klassenzugehörigkeit ("Worst-Case-Prinzip").

Für morphologisch erheblich veränderte und „künstliche“ Gewässer gilt als weniger anspruchsvolles Ziel das gute ökologische Potenzial. Das Ziel nimmt Rücksicht darauf, dass aufgrund der Nutzung in solchen Gewässern nicht alle natürlich vorkommenden Habitate wiederhergestellt werden können.

Zu 1.) Anteil der Wasserkörper der Fließgewässer mit gutem oder sehr gutem Zustand an der Gesamtanzahl der bewerteten Wasserkörper

Die Fließgewässer werden ab einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km2 bewertet. Die Flüsse und Bäche in Hessen sind in 426 Wasserkörper untergliedert, die eine Gesamtfließlänge von ca. 8.400 km aufweisen. Zur Zustandsbewertung in Fließgewässern können weitere unterstützende Qualitätskomponenten für die Bewertung entscheidende Hinweise auf mögliche Belastungen und ökologisch wirksame Defizite liefern. So sollten beispielsweise die Werte für physikalisch-chemische Parameter, wie Nährstoffgehalte, Temperatur oder Salzgehalte in einem Bereich liegen, der die Funktionsfähigkeit des Ökosystems gewährleistet. Bei den hydromorphologischen Qualitätskomponenten sind der Wasserhaushalt, die Durchgängigkeit und die Morphologie bewertungsrelevant. Ferner kann der ökologische Zustand bestenfalls mit „mäßig“ bewertet werden, wenn die Umweltqualitätsnorm eines regional bedeutenden Schadstoffes (flussgebietsspezifische Schadstoffe) nicht eingehalten wird.

Die häufigste Ursache für das Nicht-Erreichen des guten ökologischen Zustands / Potenzials in Fließgewässern sind die Veränderungen der Hydromorphologie einschließlich der fehlenden Durchgängigkeit und die hohen Nähr- und Schadstoffbelastungen, die sich in einer zum Teil deutlichen Veränderung der natürlichen Lebensgemeinschaft niederschlagen. Darüber hinaus werden die Folgen des Klimawandels sich zunehmend im Zustand der Fließgewässer widerspiegeln. Einer der wichtigsten Faktoren für die aquatischen Lebensgemeinschaften ist in diesem Zusammenhang die Wassertemperatur, die in vielfältiger Weise die Lebensbedingungen im Gewässer beeinflusst.

Zu 2.) Anteil der Oberflächenwasserkörper der Seen mit gutem oder sehr gutem Zustand an der Gesamtanzahl der bewerteten Wasserkörper

Die Seen werden erst ab einer Größe von mindestens 0,5 km2 (= 50 Hektar) bewertet. In Hessen gibt es 11 Oberflächenwasserkörper für natürliche und künstliche Seen sowie Talsperren; sie haben zusammen eine Fläche von insgesamt 20,7 km2. Die Bewertung der Seen und Talsperren stützt sich zurzeit hauptsächlich auf die Komponenten Phytoplankton und Makrophyten / Phytobenthos. Da der Hauptbelastungsfaktor bei den Seen die zu hohen Nährstoffeinträge sind, ist eine gesicherte Bewertung anhand dieser beiden trophiebeschreibenden Lebensgemeinschaften möglich.

Zur Zustandsbewertung der Seen können weitere unterstützende Qualitätskomponenten für die Bewertung entscheidende Hinweise liefern. So sollten beispielsweise die Werte für physikalisch-chemische Parameter, wie die Nährstoffgehalte und insbesondere die Phosphorkonzentrationen in einem Bereich liegen, der die Funktionsfähigkeit des Ökosystems gewährleistet. Ferner kann der ökologische Zustand bestenfalls mit „mäßig" bewertet werden, wenn die Umweltqualitätsnorm eines regional bedeutenden spezifischen Schadstoffes nicht eingehalten wird. Die häufigste Ursache für das Nicht-Erreichen des guten ökologischen Zustands in Seen und Talsperren sind hohe Nährstoffeinträge, was sich in massiven Veränderungen der natürlichen Lebensgemeinschaften niederschlägt.

Datenquelle

Die Daten stammen vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie.

[1] Dieser Indikator gehört zu einem gemeinsamen Satz von 25 umweltspezifischen Nachhaltigkeitsindikatoren (Umweltindikatoren) des Bundes und der Länder, der erstmals im Jahr 2004 von der Umweltministerkonferenz (UMK) beschlossen wurde. Die Länderinitiative Kernindikatoren (LiKi) kümmert sich um die Entwicklung, Pflege und Dokumentation dieser Indikatoren.