Elektroaltgeräte (EAG)

Der steigende Einsatz von Elektro- und Elektronikbauteilen in Fahrzeugen, Haushaltsgeräten sowie der Industrie führt zu einem erhöhten Anfall an EAG. Diese bilden eine wichtige Rohstoffquelle für Metalle und Kunststoffe, bergen aber zugleich ein hohes Schadstoffpotenzial, weswegen sie nicht mit anderen Abfällen zusammen verbrannt werden dürfen. Eine getrennte Sammlung ist deshalb in der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) der EU gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland wird diese im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)1 umgesetzt.

ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEGESETZ (ElektroG)

Deutsche Umsetzung der europäischen

WEEE- (Waste Electrical and Electronic Equipment) und

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) Richtlinie.

Regelt u.a.

- die getrennte Sammlung von EAG

- deren Behandlung und Verwertung

- Sammelziele für EAG

- Verbot von Schwermetallen und bromhaltigen Flammschutzmitteln in Elektro(nik)geräten

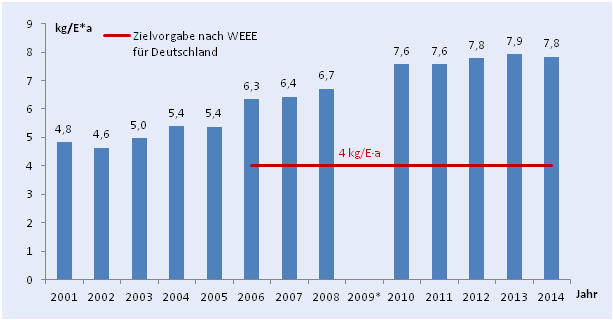

Sammelmengen in Hessen

2014 wurden in Hessen 47.744 t EAG gesammelt. Nicht berücksichtigt sind hierbei EAG, welche direkt im Handel zurückgegeben oder illegal entsorgt wurden. Um die Sammlung von EAG zu fördern ist eine Jahressammelmenge pro Einwohner im ElektroG (2015) festgelegt. Bei 6.093.888 Einwohnern in Hessen (Stand 2014) ergibt sich eine Jahressammelquote von 7,83 kg pro Kopf. Damit übertrifft Hessen die im ElektroG bisher vorgeschriebene Jahressammelquote von 4 kg/E·a.

Für das Jahr 2016 ist im ElektroG ein Zielwert festgelegt, der sich am Gewicht der neu in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte (E-Geräte) orientiert. Die Menge der gesammelten EAG soll 45% des Jahresdurchschnitts der letzten drei Jahre entsprechen. 2019 wird eine Erhöhung auf 65% angestrebt. Die Menge der in Verkehr gebrachten E-Geräte wird ausschließlich bundesweit erhoben. Differenzierte Datenerhebungen für die einzelnen Bundesländer gibt es nicht. Um auf Landesebene ggfs. trotzdem Maßnahmen ergreifen zu können, ist im aktuellen Abfallwirtschaftsplan Hessen ein konkreter Sammelwert für EAG angegeben. Als Zielgröße wird bis 2025 eine Erfassung von 10 kg/E·a angestrebt. Eine Erfassungsmenge, die in der Schweiz bereits heute erreicht wird.

Schadstoffpotenzial

Abbildung 2: Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die in E-Geräten verwendeten Schadstoffe stellen eine potenzielle Gefahr für die Umwelt dar. Um die Belastung des EAG-Abfallstroms zu reduzieren ist im ElektroG eine Beschränkung einiger Schadstoffe wie z.B. Pb, Hg und Cr(IV) verankert. Trotzdem gelangen weiterhin erhebliche Mengen an EAG in den Rest- und Sperrmüll. In der Regel werden diese mit verbrannt, wobei weitere Giftstoffe wie Dioxine, PAK u. a. entstehen können. Müllverbrennungsanlagen verfügen über eine hochtechnische Abgasreinigung, sind für solche Schadstoffbelastungen allerdings nicht ausgelegt.

Auch deshalb gilt seit 24. Oktober 2005 eine Kennzeichnungspflicht für alle Elektro- und Elektronikgeräte. (vgl. ElektroG §9 Absatz 2)

Häufig verwendete Schadstoffe sind z.B.

- Polychlorierte Biphenyle (PCB) in Kondensatoren, Transformatoren

- Quecksilber in Schaltern, Batterien, Leuchtstoffröhren

- FCKW als Kälte-/Treibmittel in PUR-Schäumen

- Blei und Kadmium in Akkumulatoren und Bildschirmglas

- Polybromierte Diphenylether (PBDE) als Flammschutzmittel in Platinen, PC-Gehäusen, Kabeln

Rücknahme- und Sammelsystem

Die Überwachung des Inverkehrbringens und die Organisation der Rücknahme werden bundesweit über die Stiftung elektro-altgeräte register (ear) geregelt, bei der alle Hersteller ihre Geräte registrieren müssen. Die Geräte werden in B2C (Business to Consumer) für Privat- und B2B (Business to Business) für gewerbliche Nutzung unterschieden.

Viele Elektro(nik)händler nehmen B2C-Geräte kostenlos zurück. Einige bieten bei Lieferung eines Neugerätes auch die Mitnahme des Altgerätes an. Außerdem bieten die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) kostenlose Rückgabemöglichkeiten. (Land-)Kreise und kreisfreie Städte richten dafür als örE meist Wertstoffhöfe ein. Um ein besonders effektives Recycling zu gewährleisten, werden EAG in Gruppen eingeteilt (siehe 1) und separat gesammelt. Diese Vorsortierung wird in §14 des ElektroG geregelt.

| Gruppe 1 | Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte |

| Gruppe 2 | Kühlgeräte, ölgefüllte Radiatoren |

| Gruppe 3 | Bildschirme, Monitore und TV-Geräte |

| Gruppe 4 | Lampen |

| Gruppe 5 | Haushaltskleingeräte, Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Leuchten und sonstige Beleuchtungskörper sowie Geräte für die Ausbreitung oder Steuerung von Licht, elektrische und elektronische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- und Freizeitgeräte, Medizinpro-dukte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente |

| Gruppe 6 | Photovoltaikmodule |

Tabelle 1: Sammelgruppen, die vom öffentlich-rechtlichen Entsorger nach §14 ElektroG bereitgestellt werden müssen

Der Recyclingprozess

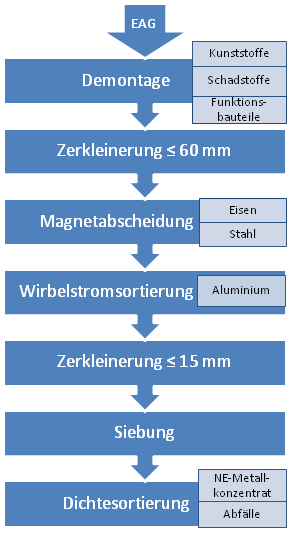

Abbildung 3: Beispielhaftes Recyclingverfahren von EAG der Sammelgruppe 3 mit manueller Vordemontage

Recyclingprozesse unterscheiden sich je nach Sammelgruppe und Aufbereitungsunternehmen deutlich. In Abbildung 3 ist beispielhaft ein Standardverfahren zur Aufbereitung von Bildschirmen und anderen EAG der Sammelgruppe 3 dargestellt.

In einem ersten Schritt wird geprüft, ob das Altgerät oder einzelne Bauteile davon noch funktionsfähig sind und einer Vorbereitung zur Wiederverwertung zugeführt werden können. Dies ist bei EAG aus dem Privatbereich immer weniger der Fall, da die Wieder- und Weiterverwendung i.d.R. vorher über Verkaufs- und Verschenkmärkte stattfindet.2

Anschließend werden große Kunststoffteile (z.B. Gehäuse) sowie schadstoffhaltige Bauteile händisch demontiert. Nach ElektroG § 20 Absatz 2 sind unter anderem Leiterplatten, Akkumulatoren, Flüssigkristallanzeigen (> 100 cm²) sowie sämtliche Flüssigkeiten getrennt zu behandeln.

Für eine effektivere Separierung wird der zurückbleibende Stoffstrom zunächst zerkleinert. Eisenhaltige Metalle werden dann mittels Magnetabscheider, Aluminium mit Hilfe eines Wirbelstromabscheiders aussortiert. Der übrige Strom wird nach erneuter Zerkleinerung in unterschiedliche Korngrößen fraktioniert und anhand der unterschiedlichen Dichte der Materialien in NE-Metalle und Reststoffe aufgetrennt.

Sekundärrohstoffpotenzial

Aus Sicht des Ressourcenschutzes ist das Potenzial an Sekundärrohstoffen im Elektroschrott besonders interessant. Eine Tonne Elektroschrott enthält neben einer Reihe von anderen Metallen durchschnittlich 17,8 % Kupfer, 0,0738 % Silber und 0,006 % Gold.3 Bei 47.744 t gesammelten EAG im Jahr 2014 ergibt das für Hessen ein Potenzial von 8500 t Kupfer, 35 t Silber und 3 t Gold. Dies entspricht jedoch nicht der tatsächlich zurückgewonnenen Menge an Kupfer, Silber und Gold, da aufgrund der Aufbereitungstiefe und Recyclingverlusten kleine oder auch größere Mengen verloren gehen.

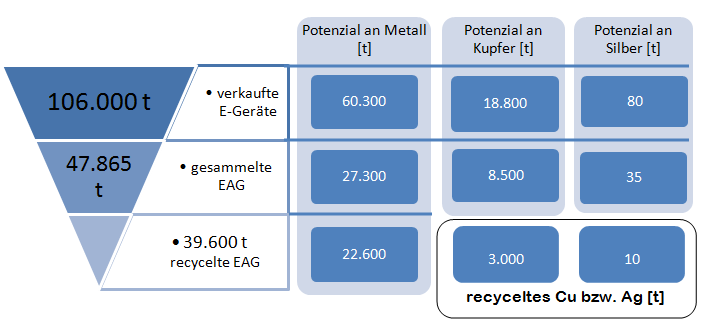

Um die Menge an Sekundärrohstoffen aus EAG in Hessen zu verdeutlichen, wurde diese für das Jahr 2013 abgeschätzt und in Abbildung 4 schematisch dargestellt. Dafür wurden folgende Annahmen zugrundegelegt:

- Verkaufte Menge an Elektro(nik)geräten anhand der bundesweiten Sammelquote aus dem Jahr 2013 von 45,2% 4

- Menge an recycelten EAG anhand der bundesweiten Recyclingquote aus dem Jahr 2013 von 82,8%4

- Enthaltenes Metallpotenzial der verkauften E-Geräte und der gesammelten EAG anhand des durchschnittlichen Metallgehalts in EAG = 57% 5

- Potenzial an Kupfer (Cu) und Silber (Ag) der verkauften E-Geräte und der gesammelten EAG anhand des durchschnittlichen Gehalts in EAG: 17,8% Cu, 0,0738% Ag 3

- Abschätzung der recycelten Menge an Kupfer anhand einer durchschnittlichen Kupferrecyclingrate von 16% aller Inverkehr gebrachten E-Geräte

- Abschätzung der recycelten Menge an Silber anhand einer durchschnittlichen Silberrecyclingrate von 12,25% aus EAG (10 bis 15 %) 6

Abbildung 4: Auf Sammelmenge von 2013 basierte Schätzung der zurückgewonnenen Menge an Kupfer (Cu) und Silber (Ag) aus EAG in Hessen

Schätzungsweise 106.000 t E-Geräte wurden 2013 vom hessischen Handel in Umlauf gebracht. Gesammelt wurden im selben Jahr 47.865 t Altgeräte, von denen ungefähr 45.200 t verwertet werden konnten. Mittels typischer Metallgehalte in EAG (17,8% Cu, 0,0738% Ag und 0,006% Au)3 und einer (nach Wilts6) geschätzten Recyclingrate ergibt sich ein Metallpotenzial von 3.000 t Kupfer und 10 Tonnen Silber.

Die Angaben stellen lediglich eine Orientierung zur Vorstellung über die Mengenverhältnisse dar. Die Zusammensetzung von EAG ist sehr heterogen, sodass jede Analyse unterschiedliche Metallgehalte ermittelt. Zur Verdeutlichung sind in Tabelle 2 die Ergebnisse einer Studie7 aus dem Jahr 2011 aufgeführt, die ebenfalls für das Bundesland Hessen das Potenzial an Metallen aus EAG abschätzt.

| Element | Silber | Gold | Palladium | Kupfer | Cobalt | Antimon | Zinn |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Potenzial f. Hessen | 1,62 t | 0,3 t | 0,09 t | 3146 t | 1,5 t | 2,47 t | 17,48 t |

Tabelle 2: theoretisches Potenzial zur Rückgewinnung von Ag, Au, Pd, Cu, Co, Sb, Sn aus EAG für Hessen 2011 basierend auf der durchschnittlichen Zusammensetzung der EAG der unterschiedlichen Produktkategorien (aus Faulstich, M., 2011) 7

Erfassungsproblematik

Eines der größten Probleme für die Nutzung von Sekundärrohstoffen stellt die Erfassung der EAG dar. Die verschiedenen Entsorgungswege von EAG sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

| Verteilung | Menge [t/a] |

|---|---|

| Rücknahme (registriert bei ear) | 565 000…754 000 |

| Export Hamburger Hafen | 12 000 |

| Export Osteuropa | 122 000 |

| Entsorgung über Hausmüll | 142 000 |

| bekannter Verbleib (Summe) | 841 000…1 030 000 |

| Gesamtanfall an Geräten | ca. 1 600 000 |

| unklarer Verbleib (Differenz) | 759 000…570 000 |

Tabelle 3: Verschiedene Entsorgungswege von EAG in Deutschland 20078

Neben der kontrollierten Rücknahme und den registrierten Exporten landen viele EAG im Hausmüll. Dieser illegale Entsorgungsweg betrifft hauptsächlich E-Kleingeräte und beläuft sich deutschlandweit auf ca. 1,4 kg/E·a. 9 Je größer und anonymer die Wohnsituation der Menschen, desto eher neigen diese zur Bequemlichkeit bezüglich Mülltrennung wie beispielsweise die Hausmüllanalysen in Hamburg zeigen. So steigen nicht nur die Restmüllmengen in Gebieten mit Großsiedlungen gegenüber einer lockeren Bebauung an - es wurden auch durchschnittlich 2,5 kg/E·a an EAG fälschlich über den Restmüll entsorgt.10

Der Entsorgungsweg von zwischen 36% und 47% der in Verkehr gebrachten E-Geräte bleibt unklar.

Vermutet wird, dass der größte Teil bei Straßeneinsammlungen beraubt und bei Sammelaktionen als Sachspenden deklariert ins Ausland exportiert wird, während ein kleinerer Anteil als Gebrauchtware wiederverwendet wird.

Um das Potenzial an Sekundärrohstoffen in EAG besser zu nutzen, muss vordringlich die Erfassung verbessert werden.

Ausblick

Um der Erfassungsproblematik entgegenzuwirken, muss der Entsorgungsaufwand für E-Kleingeräte dem einzelnen Bürger verringert werden (z.B. Rückgabemöglichkeiten in Supermärkten wie bei Batterien, Erweiterung der Wertstofftonne auf kleine EAG, o.ä.) oder finanzielle Anreize geschaffen werden (z.B. Pfandsystem). Größere Geräte haben bereits höhere Rücklaufquoten, da sie im Defektfall von Unternehmen abgeholt werden, nicht in die Tonne passen und aus Platzgründen schneller vom Bürger entsorgt werden als E-Kleingeräte.

Ein erster Schritt erfolgt mit dem Inkrafttreten des neuen Elektrogerätegesetzes. Damit ist der Handel seit dem 25. Juli 2016 dazu verpflichtet, ausgediente Elektro-und Elektronikgeräte zurückzunehmen, sodass hiermit eine neue Sammelstruktur geschaffen wird.

Zudem ist es heute möglich, EAG deutlich differenzierter aufzubereiten als in Abbildung 3 abgebildet. Trotzdem herrscht weiter Forschungsbedarf, da vermehrt Verbundstoffe eingesetzt werden, die das Recycling erschweren.

1 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) Stand: 20.10.2015; Köln (Bundesanzeiger Verlagsges.)

2 FRÖHLICH, G. (2015): Aufbereitung von Elektroaltgeräten aus der Sicht eines Erst- und Folgebehandlers. – In: WIEMER, K. et al: Bio- und Sekundärrohstoffverwertung. – Bd. 10; Witzenhausen (Witzenhausen-Institut f. Abfall, Umwelt u. Energie).

3 MAURELL-LOPEZ, S. et al. (2012): Autotherme Metallrückgewinnung aus WEEE-Schrott,. – In: THOMÉ-KOZMIENSKY , K. & GOLDMANN, D.: Recycling und Rohstoffe. – Bd. 5; Neuruppin (TK Verlag).

4 BMUB, Daten 2013 zu Elektro- und Elektronikaltgeräten in Deutschland, http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/elektronikgeraete_daten_2013_bf.pdf; Stand 24.03.2016.

5 bvse, Verwertung: Schadstoffe entsorgen – Rohstoffe sichern, 2010; Stand 30.03.2016; am 3.2.2020 aktualisiert durch: https://www.bvse.de/schrott-elektronikgeraete-recycling/nachrichten-schrott-eschrott-kfz/4701-sammelquote-fuer-elektroaltgeraete-in-2017-knapp-erreicht.html

6 WILTS, H. et al. (2014), Recycling in Deutschland – Status quo, Potenziale, Hemmnisse und Lösungsansätze; Wuppertal (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie).

7 FAULSTICH, M. (2011): Ressourcenstrategie für Hessen unter besonderer Berücksichtigung von Sekundärrohstoffen – Abschlussbericht; Sulzbach-Rosenberg (ATZ Entwicklungszentrum u. TU München).

8 JANZ, A., PRELLE, R. & CHANCEREL, P. (2009): Elektrogeräte auf Abwegen. – UmweltMagazin, 39 (3): 46-48; Düsseldorf.

9 WINTERBERG, S.:, Erfassungssysteme – Vergleichende Analyse und Bewertung, Vortrag bei der Hamburg T.R.E.N.D. 2013, http://hamburgtrend.info/fileadmin/user_upload/pdf/Vortraege_2013/Winterberg_Erfassungssysteme.pdf; Stand 01.04.2016.

10 WINTERBERG, S. (2015): Müllanalysen als Erfolgsmaßstab abfallwirtschaftlichen Handelns am Beispiel der Hansestadt Hamburg. – In: WIEMER, K. et al: Bio- und Sekundärrohstoffverwertung. – Bd. 10; Witzenhausen (Witzenhausen-Institut f. Abfall, Umwelt u. Energie).