Luftmessnetz Hessen

Luftmessstation Wiesbaden Ringkirche

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie betreibt ein landesweit ausgerichtetes Messnetz zur gebietsbezogenen Überwachung und Beurteilung der Luftqualität. Die Messungen werden an Luftmessstellen im städtischen Hintergrund, im ländlichen Hintergrund und an Verkehrsschwerpunkten durchgeführt. Dazu werden neben kontinuierlichen Messverfahren auch solche eingesetzt, bei denen die Messergebnisse erst nach einer anschließenden Laboranalyse vorliegen.

Nähere Details zu den Messstellen finden Sie im Messdatenportal.

Luftmessstation Wiesbaden Süd

In Luftmessstationen, die als begehbarer Container mit gleichbleibender Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit ausgelegt sind, werden Messungen der Luftschadstoffe mit automatischen Messeinrichtungen durchgeführt. Diese senden die erhobenen Messwerte alle halbe Stunde an die Messnetzzentrale des HLNUG. Nach kurzer, computergesteuerter Prüfung werden die Daten im Messdatenportal für jeden zugänglich angezeigt.

Die Luftmessstationen sind zur Erfassung folgender Komponenten ausgerüstet:

Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2), Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-Xylol und m-/p-Xylol (BTEX), Ozon (O3), Feinstaub PM10, Feinstaub PM2,5, ultrafeine Partikel (UFP) und Ruß. Hierbei werden jedoch nicht an allen Stationen jeweils alle Luftschadstoffe erfasst.

Zusätzlich sind einige Messstationen zur Erfassung meteorologischer Parameter ausgelegt. Diese dienen dazu, die für die Entstehung und die Ausbreitung von Luftverunreinigungen bedeutsamen meteorologischen Bedingungen zu erfassen. Gemessen werden unter anderem Windrichtung und -geschwindigkeit, Temperatur sowie relative Feuchte.

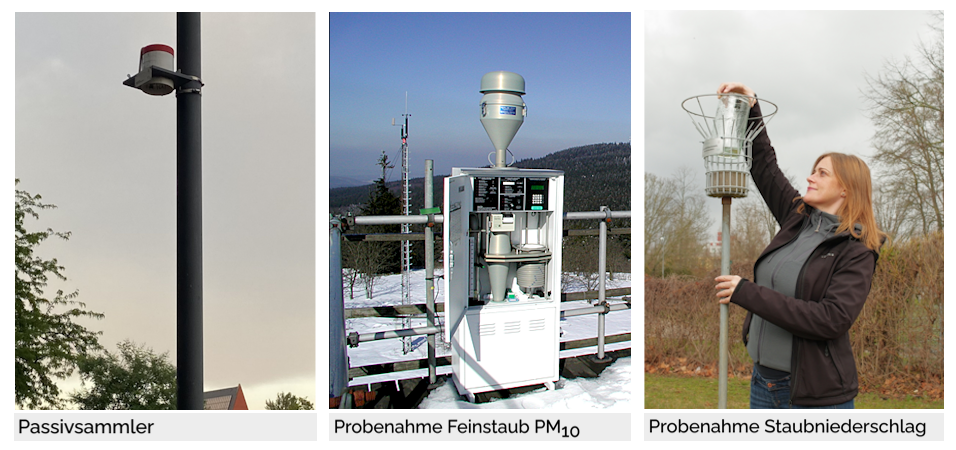

Passivsammler (links), Probenahme zur Bestimmung der Inhaltsstoffe im Feinstaub PM10 (Mitte) sowie im Staubniederschlag (rechts)

Für die Ermittlung von Stickstoffdioxid (NO2) werden zusätzlich zu den Luftmessstationen auch sogenannte Passivsammler betrieben (Abbildung links). Im Passivsammler diffundieren die NO2-Moleküle an ein Sorbens, welches den Schadstoff chemisch bindet. Im Anschluss findet im Labor eine Analyse des Schadstoffgehalts statt. Die Probenahme erfolgt hierbei über eine definierte Zeitdauer (z.B. 1 Monat). Der Messwert liegt nach Laboranalyse als Mittelwert über den Probenahmezeitraum vor. Passivsammler haben einen geringen Platzbedarf, ihr Einsatz ist unabhängig von der Stromversorgung, die zeitliche Auflösung der Messwerte ist jedoch, wie beschrieben, begrenzt.

Zur Bestimmung der Inhaltsstoffe im Feinstaub PM10 werden ebenfalls Proben im Feld genommen, die anschließend im Labor ausgewertet werden (Abbildung Mitte). Hierbei wird die Luft zunächst für eine bestimmte Zeitdauer (typischerweise 24 h) durch einen Filter gesaugt, wobei sich die in der Luft enthaltenen Staubpartikel auf dem Filtermaterial abscheiden. Im Labor findet dann die Analyse der gesammelten Staubproben statt – es wird der Gehalt an Schwermetallen sowie polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) ermittelt. Bei den Schwermetallen werden als Bestandteil der PM10-Fraktion die Komponenten Blei, Arsen, Cadmium und Nickel erfasst. Für die Immissionsbelastung durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe dient Benzo[a]pyren als Leitkomponente. Weiterhin wird der Gehalt von Benzo[a]anthracen (BaA), Benzo[b,j,k]fluoranthen (BF (b+j+k)), Dibenz[a,h]anthracen (DBA) und Indeno[1,2,3‑d]pyren (INP) ermittelt.

Die Gesamtablagerung von Stoffen, die als trockene oder nasse Deposition aus der Atmosphäre auf Oberflächen wie Böden, Pflanzen, Gebäude oder Gewässer gelangt, wird als Deposition oder Staubniederschlag bezeichnet. Sogenannte Bergerhoff-Sammler sammeln die deponierte Masse über typischerweise einen Monat (Abbildung rechts). Im Labor wird der Staubniederschlag auf seine Inhaltsstoffe untersucht. Das Komponentenspektrum umfasst Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Nickel, Vanadium, Kupfer, Mangan, Thallium und Zink.

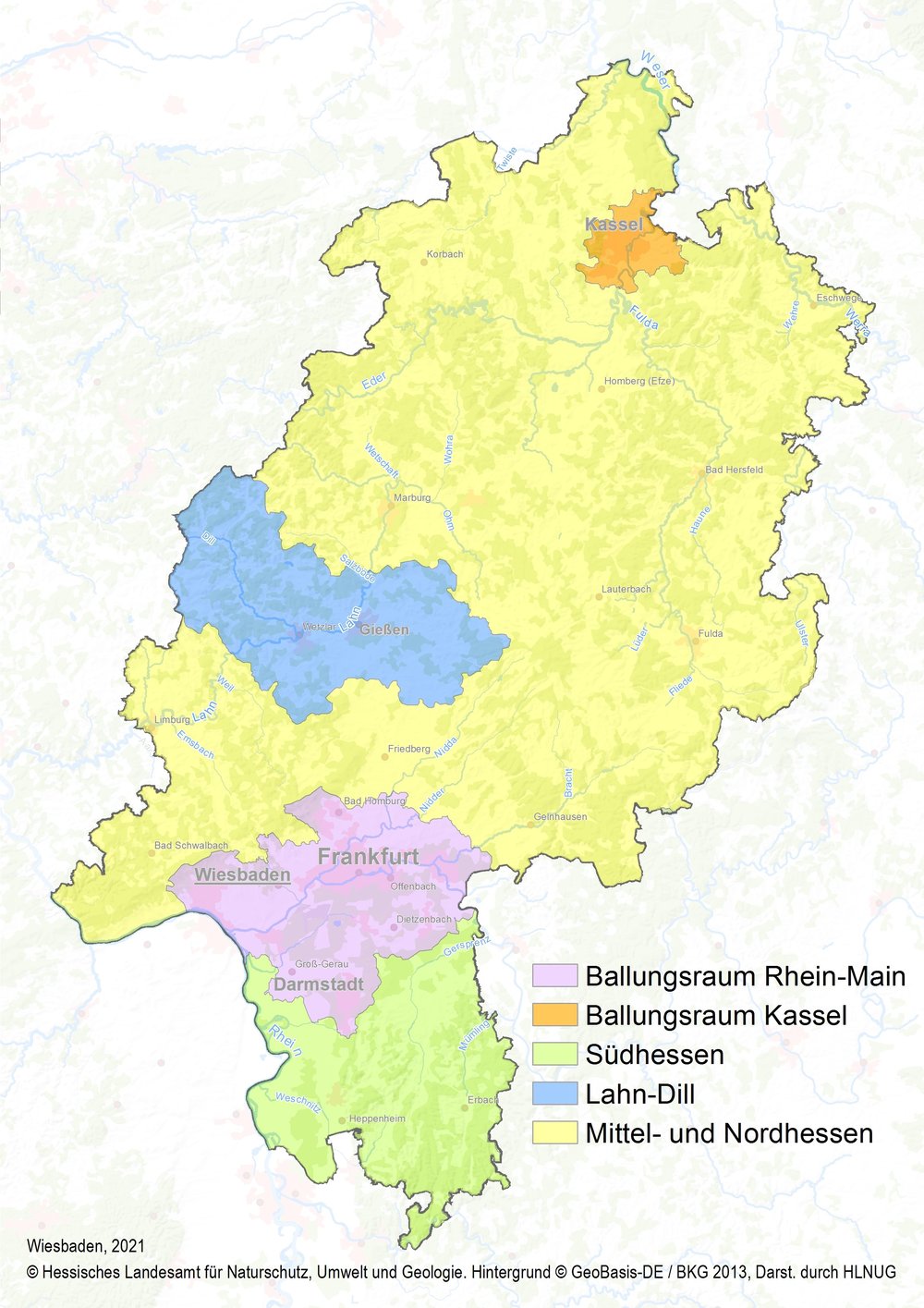

Die Beurteilung der lufthygienischen Situation basiert auf den Grenz-, Ziel- und Schwellenwerten der 39. BImSchV, einer Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), mit der die EG-Luftqualitätsrichtlinien umgesetzt sind. Demnach ist das Land Hessen in Gebiete und Ballungsräume aufzuteilen. Zurzeit sind dies: Rhein-Main und Kassel (Ballungsräume) sowie Südhessen, Lahn-Dill und Mittel- und Nordhessen (Gebiete). Werden in diesen Gebieten oder Ballungsräumen die Immissionsgrenzwerte überschritten, müssen Luftreinhaltepläne aufgestellt werden. Für die Aufstellung der Luftreinhaltepläne ist das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) zuständig.

Wissenswertes

Viel mehr als Daten und Rechtsvorschriften: Über das hessische Luftmessnetz und die Luftqualität in Hessen gibt es weitere interessante Informationen.

Spannende Einblicke, Unterhaltsames und Wissenswertes finden sie hier.

Messnetzberichte

Die Messergebnisse aus dem Hessischen Immissionsmessnetz werden regelmäßig in Form von Lufthygienischen Tagesberichten, Monatsberichten und Jahresberichten zusammengefasst.

Wir veröffentlichen die Monatsberichte des letzten Kalenderjahres und die Jahresberichte der letzten 10 Jahre hier.

Messtechnik

Zur Erfassung der zu beurteilenden Luftschadstoffe sowie der meteorologischen Größen werden verschiedene Messgeräte eingesetzt, die auf unterschiedlichen Messprinzipien basieren.

Eine Übersicht der verwendeten Messgeräte finden Sie hier

Sondermessprogramme

Sondermessprogramme sind Messungen für die es keine Anforderungen wie z. B. Grenz- oder Richtwerte zur Einhaltung bestimmter Konzentrationen gibt. Wir führen Untersuchungen zu Ultrafeinen Partikeln und Messungen am Flughafen Frankfurt durch.

Qualitätssicherung

Das HLNUG hat ein effektives Qualitätsmanagementsystem eingeführt und ist akkreditiert. Der international anerkannte Kompetenznachweis wurde durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ausgestellt.

Näheres finden Sie hier