Feuersalamander

Der Europäische Feuersalamander (Salamandra salamandra) ist durch seine typische schwarz-gelbe Färbung leicht von anderen Amphibien zu unterscheiden. Dabei kann die Färbung der Tiere von Gelb über Orange bis hin zu Rot variieren. Feuersalamander sind kräftig gebaute Landsalamander und können bis zu 20 cm lang und 40 Gramm schwer werden. Der in Europa weit verbreitete Feuersalamander bewohnt vorzugsweise Laub-/ Mischwälder durchzogen von Bächen in mittleren Höhen. Bei milden Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sind die Tiere in der Dämmerung und nachts aktiv.

| Sie haben einen kranken oder toten Feuersalamander (ohne äußere Beschädigungen durch Überfahren, Zertreten, Tierbiss) gesehen? | Sie haben einen lebenden Feuersalamander oder ein Verkehrsopfer gesehen? | |

| Jetzt melden | Jetzt melden |

“Salamanderfresser” bedroht Feuersalamander

Bsal oder genauer *Batrachochytrium salamandrivorans* ist ein Hautpilz und gehört zu den Chytridpilzen. Der aus Asien stammende Pilz wurde über den weltweiten Tierhandel nach Europa eingeführt. Asiatische Amphibien sind gegen den Pilz resistent und erkranken nicht. Heimische Salamanderarten, vor allem Feuersalamander, werden von dem Hautpilz befallen. Sie erleiden schwere Hautläsionen und Geschwüre auf der Haut. Dadurch verliert die Haut ihre überlebenswichtigen Funktionen für die Amphibien. Innerhalb weniger Tage verenden die Tiere.

Verbreitung von Bsal in Europa

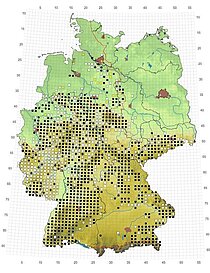

Erste Ausbruchsherde von Bsal wurden vor einigen Jahren in den Niederlanden entdeckt. Dort führte der Hautpilz zu einem massiven Rückgang der Feuersalamander. Auch in Belgien wurden ähnliche Rückgänge aufgezeichnet. Erste Bsal Nachweise in Deutschland wurden 2015 in der Eifel registriert. Neben der Eifel sind im Ruhrgebiet und im Bergischen Land zahlreiche Bsal-Ausbruchsherde dokumentiert. Seit Juni 2020 sind Bsal-Nachweise aus Bayern bekannt. In Hessen wurde Bsal erstmals im Januar 2024 an Feuersalamandern im Freiland nachgewiesen. Damit ist Deutschland aktuell mit mehr als 100 Standorten der „Bsal Hot-Spot“ in Europa.

Amphibien im Rahmen des Klimawandels

Immer häufiger treten in Deutschland besonders heiße und trockene Sommermonate auf und die Wintermonate werden milder. Der Klimawandel beeinflusst viele Tier- und Pflanzenarten. Auch den Feuersalamander? Aktuelle Studien in Deutschland gibt es dazu nicht. Studien auf der ganzen Welt legen jedoch nahe, dass es so ist.

Die Haut der Feuersalamander ist für die Atmung und viele Stoffwechselprozesse von großer Bedeutung. Dazu muss die Haut dauerhaft feucht gehalten werden. Ist es zu trocken, verlassen adulte Feuersalamander ihre Tagesverstecke kaum bis gar nicht, um nicht auszutrocknen. So können sie keine Nahrung aufnehmen und verlieren über den Sommer an Gewicht. Dadurch kann die Fortpflanzungsfähigkeit der Salamander negativ beeinflusst werden. Geschwächte Tiere tragen weniger Nachwuchs aus.

Auch die Larven werden von Trockenperioden beeinflusst. Immer öfter trocknen Bachoberläufe während des Sommers aus und die Larven sterben.

Die milderen Winter können dem Feuersalamander ebenso mehr schaden, als sie ihm nutzen. Die Winterruhe/Winterstarre wird durch milde Temperaturen unterbrochen. Dadurch wird viel Energie verbraucht, ohne dass dies durch Nahrung kompensiert werden kann.

Das gänzliche Aussterben von Amphibien durch den Klimawandel sehen die meisten Forscher als unrealistisch. Vielmehr wird eine Verschiebung der Verbreitungsgebiete auf Grundlage neuester Klimaprognosen angenommen. Inwieweit dies in Deutschland für den Feuersalamander möglich sein wird, ist aktuell noch unklar.

Hautpilz erkennen

Ein Befall durch den Hautpilz Batrachochytrium salamadrivorans (Bsal) ist nicht immer klar erkennbar. Gesund aussehende Tiere können den Pilz tragen. Frisch tote Tiere zeigen nicht immer den typischen Lochfraß der Haut. Bei älteren Totfunden ist dieser unter Umständen nicht mehr erkennbar. Die Infektion ist ausschließlich labortechnisch sicher festzustellen.

Die Tiere möglichst nicht anfassen. Nur mit Nitril-Handschuhen. Fundort merken (je genauer, desto besser) und Fotos von der Fundsituation und von dem Tier machen.

Verhalten bei Totfund

Wenn Sie einen Feuersalamander finden, der nicht von einem Auto oder einem Fahrrad überfahren wurde und noch nicht zu lange tot ist, machen Sie fotografische Nahaufnahmen der Tiere, merken Sie sich so genau wie möglich den Fundort. Wenn die Möglichkeit besteht, nehmen Sie das Tier bitte in einem Beutel mit nach Hause und frieren es umgehend ein.

Melden Sie Totfunde, bei denen keine besonderen äußeren Merkmale erkennbar sind,

über das Kontaktformular Kontaktformular.

Handlungsempfehlungen zu Bsal in Hessen

für Bürgerinnen und Bürger im täglichen Gebrauch (z. B. Spaziergang mit dem Hund)

für Verbände und ehrenamtliche Amphibienschützerinnen und Amphibienschützer

Grundlegende Hygienemaßnahmen

- Schuhe vor Ort von grobem Schmutz befreien

- Schuhe vor dem nächsten Einsatz bei min. 25 °C durchtrocknen lassen

- Hygienemaßnahmen in der Regel vor Ort durchführen

- KFZ möglichst auf befestigten Wegen parken

- Direkten Kontakt mit Tieren vermeiden oder Nitril-Handschuhe tragen

- Desinfektionsschritte sollten vor jedem Standortwechsel durchgeführt werden

Video: Desinfektions-Workshop

Sicherheitsmaßnahmen

Der Pilz wird unter anderem durch Wasser übertragen und verbreitet. Halter von Salamandern in Terrarien sind daher aufgefordert, keinesfalls Wasser, Pflanzen oder Tiere im nächsten Teich zu entsorgen. Da asiatische Salamander in der Regel gegen den Pilz immun sind, könnten sie infiziert sein, ohne an der Krankheit zu sterben, aber den Pilz auf die einheimischen Arten übertragen. Grundsätzlich sollten gekaufte Tiere, egal ob Molche, Frösche, Salamander oder andere Terrarientiere nicht im Freiland – also auch nicht im Gartenteich! – ausgesetzt werden.

Größe: bis zu 20 cm

Gewicht: bis zu 50 g

Aussehen: feucht glänzende Haut, schwarz-gelbe Musterung, je nach Unterart gefleckt oder gebändert, langer Schwanz, fast so lang wie der Rumpf.

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, in Deutschland vor allem in den Mittelgebirgen.

Fortpflanzung: Feuersalamander setzen voll entwickelte Larven in kleine, fischfreie Fließ- und Stillgewässer ab.

Lebensdauer: es wird angenommen, dass freilebende Feuersalamander bis zu 20 Jahre alt werden können. Tiere in Terrarienhaltung haben es schon auf 50 Jahre gebracht.

Lebensraum: Feuersalamander kommen überwiegend in feuchten Laubmischwäldern in Mittelgebirgsregionen vor. Ideal ist ein hoher Totholzanteil und eine direkte Nähe zu Quellen oder Bachoberläufen. Diese Fließgewässer benötigen Feuersalamander für das Absetzen der Larven. Regelmäßig werden auch Larven in kleine Tümpel oder temporäre Gewässer abgesetzt.

Den Feuersalamander trifft man vor allem in Laub- und Mischwäldern der Mittelgebirge, die idealerweise einen hohen Anteil an Totholz, alten und entwurzelten Bäumen sowie felsigen Strukturen bieten.

Den Tag und den Winter verbringt der Feuersalamander in stabil feuchten und kühlen Hohlräumen wie Felsspalten, Höhlen, Grubenkellern oder alten Stollen, wo er vor Frost, trockener Hitze und Sonne geschützt ist. Kleinstrukturen des Bodenlückensystems wie Säugetierbauten, Totholzansammlungen und Baumwurzeln sind ebenfalls geeignet. Obwohl es sich um nachtaktive Tiere handelt, kann man sie nach Regenschauern auch tagsüber entdecken.

Larven des Feuersalamanders: Die Larven des Feuersalamanders sind dunkel gefärbt und durch helle Flecken an den Beinansätzen gut von anderen Larven zu unterscheiden. Seitlich am Kopf befinden sich die Büschelkiemen, worüber die Tiere Sauerstoff aufnehmen. Die Larven sind überwiegend in strömungsarmen Bereichen von Fließgewässern zu finden. Dort bieten Totholz und Sediment ausreichend Versteckmöglichkeiten vor Feinden (z.B. Fischen, Insektenlarven) und zugleich Nahrung (z.B. Bachflohkrebse, kleinere Insektenlarven). Nach etwa drei Monaten haben die Larven ihre Entwicklung (Metamorphose) vollzogen und gehen als etwa fünf bis sechs cm große Salamander an Land. Ihre Färbung gleicht nun der typischen Feuersalamanderfärbung und die Kiemen haben sich zurückgebildet.

Feuersalamander sind in weiten Bereichen Europas durch verschiedene Arten und Unterarten vertreten. Dabei unterscheidet sich ihr Erscheinungsbild oft in der Färbung oder in der Statur. Der Feuersalamander ist in zahlreichen deutschen Regionen beheimatet, darunter beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. In Hessen kommen häufig intermediär gezeichnete Formen des Gebänderten Feuersalamanders (Salamandra salamandra terrestris) und des Gefleckten Feuersalamanders (Salamandra salamandra salamandra) vor.

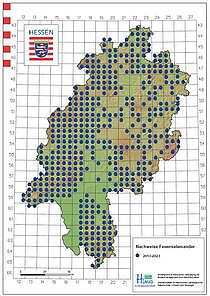

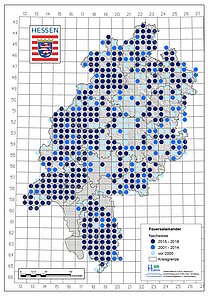

Das Artenschutzprojekt für die Populationen des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) in Hessen: Bestandserhebung, Monitoring, Biotopentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Wissenschaftskommunikation endete im November 2025 mit einer Abschlussveranstaltung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten seit 2018 die Bedrohung der Feuersalamander in Hessen durch den Hautpilz Bsal und kartierten erwachsene Tiere und Larven. Durch Hautabstriche wurden Feuersalamander auf die Hautpilzerkrankung untersucht. Zusätzlich wurden Schutzmaßnahmen erprobt und umgesetzt. Gleichzeitig wurden Ehrenamtliche durch Bildungsmaßnahmen geschult, um die Kartierungsarbeit zu unterstützen und über die Problematik in der breiten Bevölkerung aufzuklären. Gefördert wurde das Projekt durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit Mitteln aus dem Biodiversitätsfonds.

Die Arbeitsgruppe im Institut für Biologiedidaktik beschäftigt sich zukünftig mit der Entwicklung von Bildungsmaterialien zur Vermittlung eines besseren Verständnisses über das Leben von Feuersalamandern. Weitere Informationen finden Sie auf der neuen Homepage: feuersalamander.info

Ziele des Projekts waren Öffentlichkeitsarbeit, um über den Feuersalamander sowie den Hautpilz zu informieren, das Kartieren von Feuersalamanderlarven, um Bestände zu detektieren und das Monitoring von Feuersalamandern, um Bestandsgrößen und Veränderungen (z.B. Befall durch den Hautpilz) zu registrieren.

Projektpartner

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)

Tel.: 0641-200095 14

Ansprechpartner: Michael Jünemann

Institut für Biologiedidaktik der Justus-Liebig-Universität Gießen

Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Hans-Peter Ziemek und Laura Schöck (geb. Jung)