Standortauswahlgesetz (Endlagersuche)

Am 16.05.2017 trat das Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz - StandAG) in Kraft.

Es regelt die Prozessabläufe bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle in Deutschland. Nach § 1 (2), „soll in einem partizipativen, wissenschaftsbasierten, transparenten, selbsthinterfragenden und lernenden Verfahren für die im Inland verursachten hochradioaktiven Abfälle ein Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung […] ermittelt werden.“

Bis zum Jahr 2031 sollte per Gesetz für ca. 1.900 Behälter mit etwa 27.000 Kubikmetern hochradioaktiven Abfalls aus Kernkraftwerken ein Standort gefunden werden, der die bestmögliche Sicherheit einer Endlagerung für einen Zeitraum von einer Million Jahren gewährleistet. Vorgabe ist dabei die Endlagerung in tiefliegenden geologischen Formationen in einem der drei Wirtsgesteinstypen Steinsalz, Kristallingestein oder Tongestein. Nach Angaben der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) verzögert sich die Standortentscheidung auf einen Zeitraum zwischen 2046 bis 2068.

Die BGE ist gemäß § 3 StandAG als Vorhabenträgerin im Auftrag des Bundes für die Suche nach dem Standort zuständig. Sie erarbeitet Vorschläge für die Auswahl der Standortregionen und der zu erkundenden Standorte, plant Erkundungsprogramme und führt die übertägige und untertägige Erkundung durch, erstellt vorläufige Sicherheitsuntersuchungen und schlägt dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) den Standort für ein Endlager vor.

Der Prozess der Standortsuche ist in drei Phasen unterteilt: „Ermittlung von Standortregionen“ (Phase I), „übertägige Erkundung“ (Phase II) und „untertägige Erkundung“ (Phase III). Das Auswahlverfahren für einen Standort ging dabei von einer „Weißen Landkarte“ aus. Das heißt, dass zunächst flächenhaft in ganz Deutschland unter Verwendung von Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien Teilgebiete ausgewählt wurden, deren weitere Untersuchung schließlich zu einem bestmöglichen Standort führen soll. Diese Teilgebiete hat die BGE im September 2020 nach Auswertung der bundesweit erhobenen geologischen Daten nach dem ersten Schritt der Phase I bekanntgegeben. Deutschlandweit wurden insgesamt 90 Teilgebiete mit einer Fläche von ca. 240 874 km² (insgesamt 54% der Fläche von Deutschland und 15% von Hessen) definiert, welche günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in einem der drei Wirtsgesteine erwarten lassen. Für Hessen wurden fünf Teilgebiete ausgewiesen: zwei in Südhessen (kristallines Wirtsgestein) und drei in Nordosthessen (Steinsalz in flacher Lagerung).

Derzeit befindet sich die Suche in Schritt 2 der Phase I, in der mit Hilfe der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen (rvSU) die Gebiete auf wenige Standortregionen eingegrenzt werden sollen. Bis zum endgültigen Standortregionenvorschlag 2027 werden durch die BGE jährlich Arbeitsstände bekanntgegeben, welche im BGE Endlagersuche Navigator dargestellt sind. Die BGE weist darauf hin, dass diese Zwischenergebnisse nicht verbindlich sind, sondern sich im Laufe der weiteren Arbeiten noch ändern können, beispielsweise durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse.

Im Jahr 2027 wird die BGE abschließende Vorschläge für Standortregionen zur übertägigen Erkundung vorlegen, die vom BASE geprüft und schließlich dem Bundestag zur Entscheidung vorgelegt werden (bge.de).

Das BASE ist für die Festlegung der Erkundungsprogramme sowie für Prüfkriterien zuständig, es prüft die Vorschläge des Vorhabenträgers, erarbeitet Empfehlungen und koordiniert und überwacht insgesamt den Vollzug des Standortauswahlverfahrens.

Das HLNUG begleitet das Suchverfahren und stellt, wie die geologischen Dienste der anderen Bundesländer auch, der BGE einen umfangreichen Bestand an geologischen Daten, Auswertungen und Expertenwissen zur Verfügung. Diese bilden die geologischen Grundlagen für den Auswahlprozess. Grundlage für die Datenübergabe und Weiterverwendung der Daten im Endlagersuchprozess ist das Geologiedatengesetz (GeolDG).

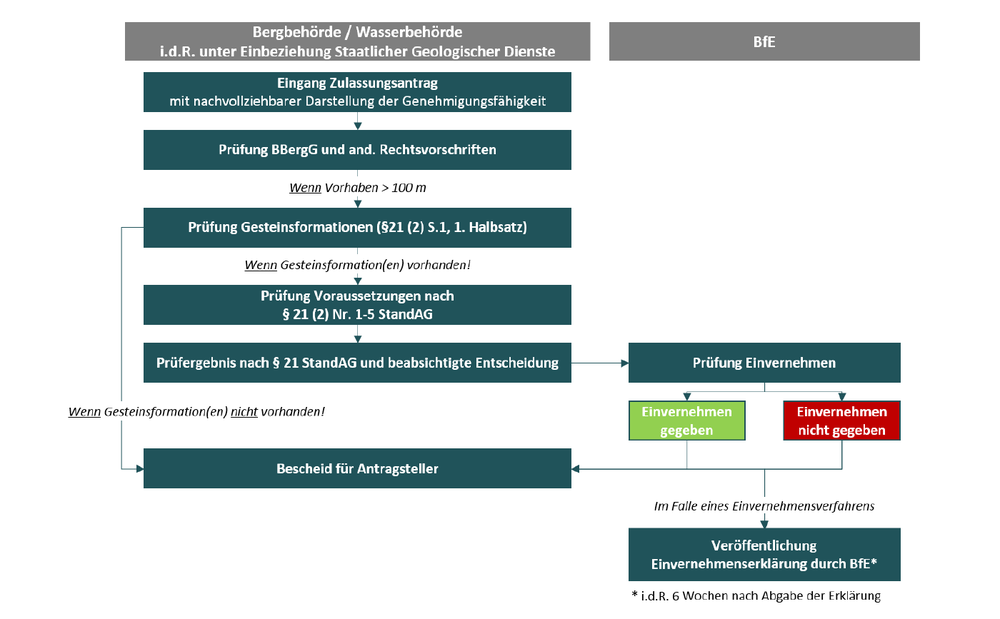

Des Weiteren erstellt das HLNUG im Rahmen der Sicherungsvorschriften des § 21 StandAG (Fassung vom 07.12.2020, BGBl. I S. 2760) Stellungnahmen an die hessischen Genehmigungsbehörden zu Vorhaben im Untergrund, die über eine Tiefe von mehr als 100 m in sogenannten „Identifizierten Gebieten“ nach § 13 Absatz 2 StandAG beantragt werden sowie in jenen Gebieten, für die eine abschließende Beurteilung aufgrund nicht hinreichender geologischer Daten vorerst nicht möglich ist (Letzere wurden für Hessen nicht definiert). Liegt ein Vorhaben in der unmittelbaren Nähe eines Identifizierten Gebiets, muss zudem geprüft werden, ob ein Vorhaben Auswirkungen auf das identifizierte Gebiet haben könnte.

Die Identifizierten Gebiete wurden von der BGE im Zwischenbericht Teilgebiete am 28. September 2020 veröffentlicht. Über die Genehmigung oder Ablehnung derartiger Vorhaben ist ein Einvernehmen mit dem BASE zu erzielen. Hierfür holt die verfahrensleitende Genehmigungsbehörde regelmäßig eine Stellungnahme des HLNUG zu den geowissenschaftlichen Kriterien ein und gründet darauf ihre Entscheidung. Aufgrund der erforderlichen Prüfung nach § 21 (2) Nr. 1 - 5 StandAG ist mit längeren Bearbeitungszeiten für die Zulassung von Bohrungen > 100 Meter in Identifizierten Gebieten zu rechnen. Erteilte Einvernehmenserklärungen können auf der Informationsplattform von BASE eingesehen werden.

Karten der Identifizierten Gebiete sind bei der BGE einzusehen und können dort auch als Shape-Dateien heruntergeladen werden. Zudem stellt das HLNUG im Geologieviewer Karten für eine punktgenaue Suche zur Verfügung.

Das BASE stellt seit Dezember 2020 eine Erläuterung zu den Verfahrensabläufen zum Vollzug des § 21 StandAG und eine Auslegungshilfe für unbestimmte Rechtsbegriffe zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sind gemäß § 61 Abs. 1 LHO auf dem Weg der Internen Verrechnung (Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung) zu erstatten und werden der verfahrensführenden Behörde gesondert in Rechnung gestellt, die diese an den Antragsteller weitergibt.

Weitere Informationen und FAQs finden sich auf den Internetseiten des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE).